每年約30000名孩子用藥不當致聾,這些藥吃的時候要小心

孩子生病本來就很難了,但如果遇到藥物不良反應,更是讓人心驚肉跳。

案例

春晚《千手觀音》的21名演員,其中18人是因為幼時打針,導致藥物性耳聾;

6歲男童因為拉肚子吃了兩粒兒童諾氟沙星之后,手腳發抖,全身起紅點,送進醫院檢查,發現因過量服用諾氟沙星發生藥物中毒。

11歲女孩因為牙周炎,吃了4次消炎止痛藥后,發現腎臟急性損傷。

央視關于安全用藥的宣傳片里,5歲小女孩吃完感冒藥,逐漸喪失了聽力。

兒童用藥的安全是個持續存在的問題

01 出現不良反應的患兒多

《兒童用藥安全調查報告白皮書》指出:因用藥不當,我國每年約有 3萬 名兒童耳聾。每年約 7000 名兒童因用藥不當死亡。

我國兒童藥物不良反應率為12.5%,是成人的2倍,新生兒更是達到成人的4倍,兒童不合理用藥、用藥錯誤造成的藥物性損害更嚴重。

02 大家認為安全的藥 不良反應可能很嚴重

包含小兒氨酚烷胺顆粒、小兒復方氨酚烷胺片等都是大家耳熟能詳的藥,很多是小孩一感冒就會用到。

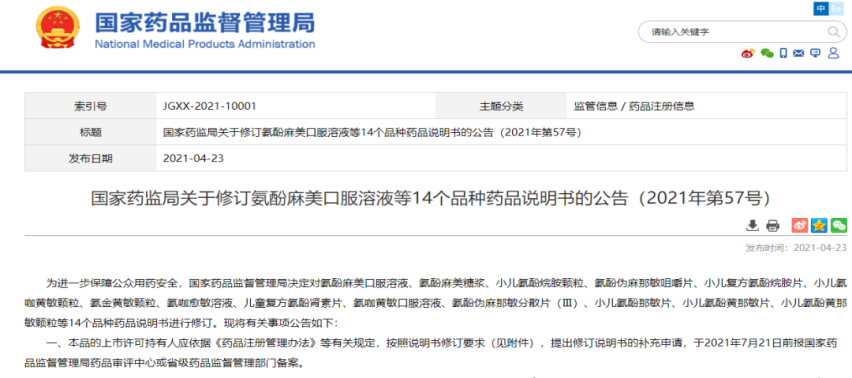

因為這類藥物對兒童,尤其是對 2歲 以下兒童引發過致命的嚴重不良事件,今年4月國家要求對一批兒童常用藥的藥品說明書進行修訂。

圖源:國家藥品監督管理局官網

03 這14種小孩常用的藥服用時要謹慎

04 新的藥品使用說明 不建議自行服用

國家藥品監督管理局明確要求

?藥品說明書要增加警示語:“不建議家長或監護人自行給2歲以下嬰幼兒使用本品,應在醫師或藥師的指導下使用。”

?應嚴格按照藥品說明書用法用量使用,避免用藥過量。

?將“不能同時服用與本品成分相似的其他抗感冒藥”改為“應避免合并使用含有相同或相似活性成分的抗感冒藥。”

05 兒童容易出現不良反應原因

?是藥三分毒 ,藥品能治病,也必然存在不良反應,有一定的“毒副作用”;

?適合兒童的藥缺乏,說明書兒童用藥信息缺乏,兒童用藥指南、標準缺乏;

?家長用藥誤區,隨意用藥、過量用藥;

?兒童發育不成熟,用藥個體差異大,有的耐受差、代謝慢,更容易藥物中毒;

?孩子某些點位基因缺陷,其他人吃了沒事,但帶缺陷基因的人吃了就出問題,造成永久性的機體損傷。

怎么解決?

? 藥的問題 | 靠監督

國家已經建立藥品不良反應信息通報制度,不斷督促藥企修正、完善藥品說明書。在藥品品種選擇、使用劑量、服用療程上,將獲得更加安全的指導。

? 用的問題 | 靠家長

做個學習型的謹慎家長,用藥前仔細看藥品說明書,明確用法與用量。謹慎用藥,有疑惑的時候先咨詢醫生、藥師。

? 個體差異的問題 | 靠科技

利用現代科技,發現孩子的用藥“雷區”。小孩經常生病,有條件的家庭,建議做個兒童安全用藥基因檢測。

基因檢測有什么用

01 什么是基因檢測?

基因是人體內遺傳信息的核心單元,它不但控制著我們的生物學性狀,也可以通過遺傳而被傳遞到我們的后代之中。

基因不但決定了我們外型像父母以及祖輩,很多看不見的地方也“像”。

02 遺傳的基因突變問題

不幸的是,有些由于基因的突變所導致的遺傳性疾病也被遺傳到下一代。

比如和聽覺密切相關的基因,其基因突變就產生了遺傳性耳聾。

研究表明,約有 60% 的耳聾與遺傳有關,目前已發現的耳聾相關基因近300個。在正常人群中約有 5% - 6% 的人至少攜帶一種耳聾基因。

? 21.01%的聾人攜帶GJB2基因突變,是中國最常見的致聾責任基因;

? 大前庭導水管綜合征的責任基因SLC26A4是中國第二高發的致聾基因,其突變檢出率達12.7%;

? 4.51%聾人攜帶線粒體12SrRNA基因突變,為藥物性耳聾群體的主體。

03 通過基因檢測 發現并避免問題出現

我們就可以通過耳聾基因篩查可以早期發現藥物性聾高危人群,比如避免使用氨基糖苷類藥物及其他耳毒性藥物,防止耳聾的悲劇發生。

這就是基因檢測的作用,目前很多醫院都有開展。

? 現服藥物治療效果較差的兒童

? 曾有過藥物不良反應史的兒童

? 需要同時服用兩種或兩種以上藥物的兒童

? 有藥物不良反應家族史的兒童

參考文獻

[1] 國家藥監局關于修訂氨酚麻美口服溶液等14個品種藥品說明書的公告(2021年第57號);

[2] 《時代》雜志評出2008年"50項最重要的發明","個人基因測試服務"被評為當年最佳發明;

[3] 鄭州大學附屬第一醫院遺傳與產前診斷中心《一個小小的人工耳蝸溫暖這座城,但背后的故事更值得我們深思》;

(來源:醫事通 圖片來源:千圖網、國家藥品監督局 )